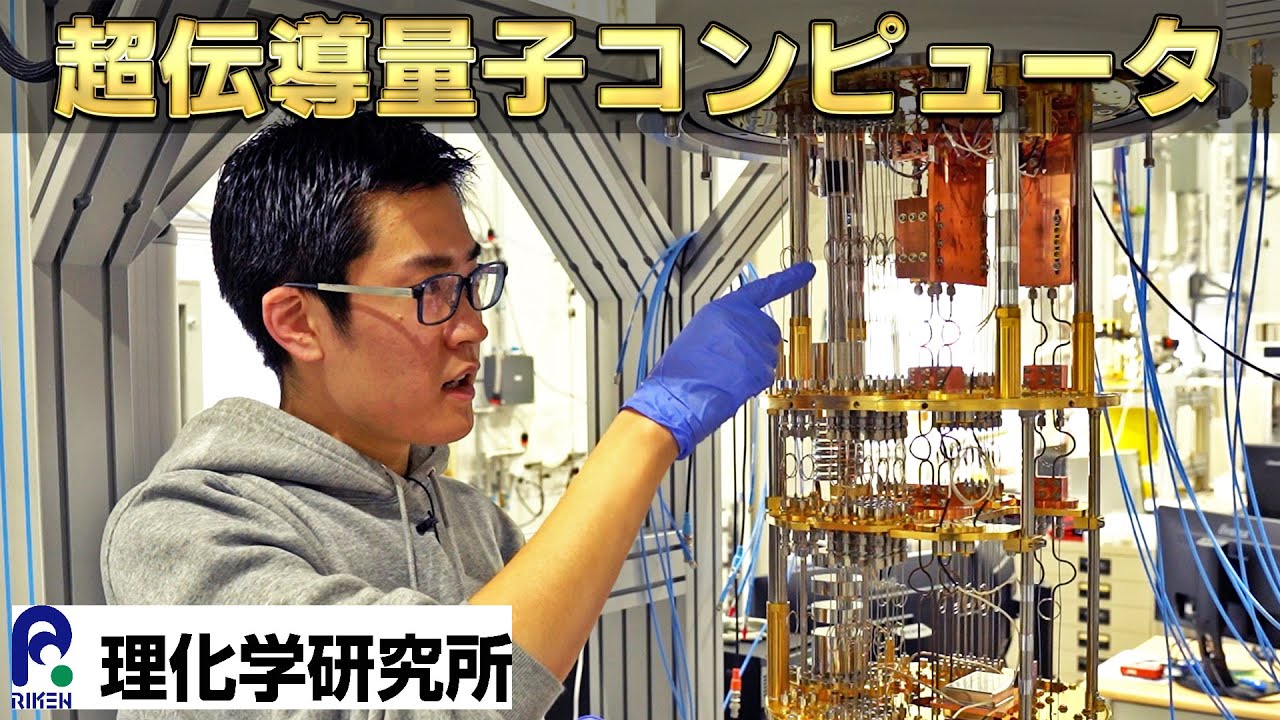

このビデオは、理化学研究所の量子コンピューティング研究センターによって提供されています。今日のビデオでは、量子コンピュータがどのように作られるか、量子コンピュータの超伝導量子回路が作られるまで、そして量子コンピュータを構成する全ての要素を見ていきます。このビデオだけで量子コンピュータを理解するのは難しいかもしれませんが、何となく量子コンピュータの構造について理解し、興味を持ってもらえればと思います。蔡昭申教授とその研究チームから多くのことを教えてもらいました。ありがとうございます。

まず、実際の量子コンピュータを見てみましょう。最初に、量子コンピュータチップを見せていただきます。これが量子コンピュータチップのサイズで、数ミリメートルしかありません。このチップの上に超伝導量子回路を構築して量子コンピュータを作ります。そして、それが超伝導するために、ここにある希釈冷凍機を使って温度を約10ミリケルビンまで下げ、それを超伝導状態で使用します。

ここで重要なのは、ジョセフソン接合と呼ばれる構造です。ジョセフソン接合は、絶縁体が超伝導体の間に挟まれたサンドイッチ状の構造を持っています。超伝導体の間に絶縁体が挟まれた場所はキャパシタとなり、非線形のインダクタとして振る舞う共振回路となります。簡単に言えば、このジョセフソン接合が量子コンピュータの量子ビットを作ります。

では、量子コンピュータチップがどのように作られるか見てみましょう。クリーンルームで作業を行うため、クリーンスーツを着用します。超伝導体でコーティングされたシリコンウェハーは、レジストコーティング、露光現像、エッチング堆積を繰り返して超伝導量子回路を作ります。基本的には、半導体チップの製造プロセスと非常に似ていますが、半導体チップの製造プロセスとの違いは、イオン注入やエピ成長などのプロセスがないことです。

クリーンルームに入って、量子コンピュータに使用される超伝導量子回路を作る作業を始めます。ここには、層が積み重ねられたシリコンウェハーがあり、この上に超伝導量子回路を構築します。このシリコンウェハー上に回路を描いてチップを作ります。では、実際のプロセスを見てみましょう。

単結晶基板上に適用されます。適用するレジストは光に反応するので、この黄色い部屋でレジストを適用します。実際に中に入ってみましょう。このウェハーに滴下されるレジスト材料があり、これがウェハーを回転させるものが中にあります。それが回転すると、液体のレジストがこのウェハー全体に広がります。このシリコン片にレジストが適用される前に、単結晶基板には超伝導材料が先に適用されます。この場合、それはニオブまたは窒化チタンになります。その後、これをこのスピンコーターに置いてレジストを広げます。レジストが適用された後、リソグラフィとエッチングによって回路パターンが作成されます。これはリソグラフィのための露光装置です。CADによって作成された回路パターンは、事前にこのコンピュータに読み込まれます。

ウェハーから光が当てられると、それはポップのように働き、露光が完了します。露光が終わった後のウェハーですが、ここにドラフトチャンバーがあるので、それをドラフトチャンバーに入れて現像します。露光プロセスでは、光が当たった部分だけが選ばれ、レジストが溶解します。これが終わったら、次は回路を作るためのエッチングです。これをエッチングマシンに入れます。これをエッチングマシンに入れると、レジストがない部分だけが削り取られ、最終的に回路が作られます。

部品の作成が終わりました。それは、この超伝導量子回路が完成したということを意味します。次に、このチップを量子コンピュータに組み込むための準備をします。それには、このチップをワイヤボンディングマシンでワイヤボンディングします。これは、チップと外部の世界とをつなぐためのものです。これにより、チップと外部の世界との間に電気的な接続が作られます。このワイヤボンディングマシンは、非常に精密な作業を行うためのもので、ワイヤをチップに接続するために使用されます。

ワイヤボンディングが終わったら、次にこのチップを量子コンピュータに組み込むための準備をします。それには、このチップを冷却するための装置、希釈冷凍機に取り付けます。この希釈冷凍機は、チップを超伝導状態にするために必要なもので、チップを非常に低い温度、約10ミリケルビンまで冷却します。この温度は、絶対零度から10ミリケルビンしかない非常に低い温度です。この希釈冷凍機にチップを取り付け、チップを冷却することで、チップは超伝導状態になり、量子コンピュータとして動作します。

以上が、量子コンピュータの作り方についての説明です。量子コンピュータは、量子力学の法則を利用して計算を行う新しいタイプのコンピュータで、その可能性は無限大です。しかし、その製造プロセスは非常に複雑で、多くの精密な作業が必要です。このビデオを通じて、その一部をご理解いただければ幸いです。

コメント欄の意見:

くくちきさきさん: この人は専門ではないはずなのに、とてもわかりやすく解説してくれる。ありがたい。

ヤッホーMIZさん: IBMが数年前から日本の研究所に量子コンピュータを持ち込んでいた話は聞いていたが、国産も公開可能なレベルに達したことは喜ばしい。ソフトの形が気になるが、若い世代に期待している。

矢萩秀隆さん: 量子コンピュータの構成に興味があり、半導体チップとほとんど同じ製造方法を知って驚いた。

3号さん: 昔は体育館ほどの大きな計算機が進歩で小さくなり、量子コンピュータもいつか同じようになるかもしれない。夢がある。

HosoKTさん: カタカナ語の多い説明で分かる人以外には分からない状態だが、明治時代の先人が新しい日本語表記を作ってくれたことに感謝できる動画だ。

Remさん: 通常の量子コンピュータの説明を超えて、ハードウェア的に量子の性質をどう再現しているのかまで解説しているのは珍しい。勉強になった。

DISKさん: 仕事で資料が足りず悩んでいる分野で、この動画が本当に助かる。理研の資料提供に感謝。

風青さん: 製造工程の詳細な紹介が素晴らしい。量子コンピュータは計算アルゴリズムがないとまともに計算できないので、世界中でアルゴリズム研究が進んでいる。

Masu Youさん: 初めて目で量子コンピュータを見て感動した。科学者としてワクワクする。20年後には普通に使えるようになっているだろう。

taricさん: 量子コンピュータの理論は出てくるが、実際の素材や構造、制御方法がわからずモヤモヤしていたが、この動画でわかりやすく解説されて感心した。

YuriYamanekoさん: YouTuberが国家プロジェクトの量子コンピュータを直接見て触れる機会があるのは時代の流れを感じる。イチケンさんには人脈や関係者の信頼があるから成立しているのだろう。

xidazoonさん: 量子コンピュータは雲をつかむような分野だと思っていたが、どんなことをしているか想像できるようになった。動作温度が上がると発展が劇的に進みそうだ。

よださん: ジョセフソン接続に初めて触れたが、初期的な感じがある。量子ビットの新たな構築方法がブレイクスルーの鍵かもしれない。理研が喋らず黒子に徹しているのも感動的。

CF 890さん: 半導体や超電導、量子コンピュータなどの分野は国の予算支援なしには進まないことがよく分かる。

かわりさん: 量子もつれについての解説は他のチャンネルではなかなか見られない。良かった。

ツダゲさん: イチケンさんからの力が伝わってくる。羨ましい。

oshiriさん: 大学でジョセフソン素子を作った経験が、現在の仕事に役立っている。